こんにちは。パパ育ラボ Ta室長です。

育児休業の取得に向けて準備しようにも、

どのような取得方法があるのか、どのような手続きを行えばよいのか分からない方も多いのではないでしょうか?

今回の記事では、育児休業を取得する時期やタイミングの例、取得手続き方法について解説します。

取得を決めた方はぜひこちらの記事を参考に申請してください。

育児休業の対象者と条件

原則として、1歳に満たない子を育てる従業員(男女)が取得できます。正社員でなくても、派遣・契約社員、パートなどの雇用形態の方でも取得可能です。

ただし、以下の条件に当てはまらない場合は取得できません。

①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

②子が1歳の誕生日を迎えた以降も引き続き雇用される見込みがあること

①に関しては、2022年4月から「勇気雇用労働者の育児・介護休業取得の要件緩和」が行われ、

1年未満であっても取得することが可能となりました。

しかし、「雇用期間が1年未満の従業員は、育休を取得できない」とする労使協定を締結している場合はその限りではありません。

雇用期間が1年未満や、1年以内に雇用関係が終了する見込みの場合には取得できないことがあります。

ご自身が育児休業の対象者であるか不安な方は、会社の担当部署に確認しておけると安心ですね。

育児休業が取得できる期間及び回数

パパの場合は原則として、子が生まれた日から1歳の誕生日の前日までが取得可能な期間です。

1歳になっても子を預ける保育所が見つからない場合や、配偶者の怪我や病気などの事情がある場合は期間を1歳6ヶ月まで、それでも事情が解決しない場合は2歳まで延長することも可能です。

その他、主に2022年の法改正によって回数や期間が変更になりました。

制度が複雑に見えてしまうこともあるため、下記を参照して有効活用しましょう。

A.育児休業自体の期間は子が1歳になる前日まで。1回、もしくは2回に分割することも可能です。

例)1月15日生まれの場合

①1月15日から7ヶ月間まとめて取得後、職場復帰

②)1月15日から3ヶ月間、11月14日から2ヶ月間の2回に分けて取得後、職場復帰

B.「産後パパ育休(出生時育児休業)」によって子の出生後8週間のうち、4週間休業を取得することが可能に。また、その4週間を2回に分割することもできます。

例)1月15日生まれの場合

①1月15日から4週間まとめて取得後、職場復帰

②1月15日から2週間、3月29日から2週間の2回に分けて取得後、職場復帰

C.「パパ・ママ育休プラス」によってパパママ共に育児休業を取得する場合は、通常1歳になるまでのところを1歳2ヶ月になるまでの1年間取得することが可能に。

ただし、注意が必要になるのがあくまで休業の期間は1年間であること。そのため分割して取得見込みの方がメリットを享受できますね。

育児休業を取得する期間のパターン例

上記のA.〜C.を踏まえてまとめたり分割したりしながら育児休業を活用するパターンを考えてみました。

ママやご自身のライフスタイルや仕事に応じてうまく活用したいですね。

パターン①全期間、同時期に育児休業を取得する

(例)

ママ:産後の8週間〜子が1歳になる前日まで

パパ:産後から子が1歳になる前日まで

同時期に育児休業を取得することで、産褥期のママを支えつつ、2人で協力しながら子育てをすることができます。子の成長を一緒に共有しながら育児を楽しむことができ、パパの関わり方次第で素敵な期間になること間違いなし!

パターン②一時的に、同時期に育児休業を取得する

(例)

ママ:産後8週間〜子が1歳になる前日まで

パパ:産後4週間+ママの育児休業が終了1ヶ月前〜子が1歳(もしくは1歳2ヶ月)になる前日まで

どうしても仕事の都合上難しい場合は、ママの産後や職場復帰のタイミングで取得することで、ママのケアをしつつママからパパへの育児引き継ぎをする期間をつくることができます。

また、保育園に預ける場合は慣らし保育などの期間への負担軽減の効果も見込まれますね。

ちなみにこの場合、パパは

産後に「産後パパ育休(出生時育児休業)」

+

ママの職場復帰時に「育児休業」or「パパ・ママ育休プラス」を取得することになります。

パターン③ママの職場復帰に合わせて入れ替わりで取得する

(例1)

ママ:産後8週間〜4ヶ月

パパ:7ヶ月目〜子が1歳(もしくは1歳2ヶ月)になる前日まで

(例2)

ママ1回目:産後8週間〜4ヶ月間

パパ1回目:ママの育休終了〜2ヶ月間

ママ2回目:パパの育休終了〜子が1歳になる前日まで

パパ2回目:ママの育休(2回目)終了〜子が1歳2にヶ月になる前日まで

入れ替わり取得することで、ママの職場復帰がしやすくなります。

また、それぞれがワンオペ育児を体験することで今後も互いに協力しながら育児できることが見込まれます。

「パパ・ママ育休プラス」も有効に活用することで取得するタイミングを延長できるのでよく考えてプランニングしていきましょうね。

パターン①〜③はあくまでも一例にすぎません。

それぞれのお仕事やご家族の状況に応じてどのタイミングでどの期間取得するのがベストかパパとママで話し合ってください。

ママは産前・産後に非常にナーバスになりやすく、不安感が高まっています。パパが育休に対して積極的であることで、ママは安心しやすくなります。育児休業のメリットの記事にも記載しましたが、育児休業期間はパパにとっても家族にとってもこれまでになり素敵な期間になると思います。

育児休業の延長

原則、子が1歳になる前日までの育児休業ですが、その時点で保育所に入れないなどの理由によって育児休業を延長することができます。

まずは1歳の段階で1歳半までの半年間の延長申請(延長1回目)。

次に1歳半の段階で保育所に入所できない場合はさらに2歳までの半年間を再延長申請(延長2回目)することが可能となります。

それぞれに延長の申請を行う必要がありますのでご注意ください。

2022年の法改正によって、育児休業の延長についても下記の点において柔軟化しました。

①延長開始日を自由に設定できること

②延長期間に復職した際も、育児休業を再度取得できること

この2点によって、延長期間の休業・復職の自由度が高まることになります。

例えばママだけが延長してパパが復職したのち、

延長終了前(=保育所入所時)にパパが再び育児休業を取得したり、延長期間にパパとママが交代をしながら取得したりすることも可能に。

育児休業の申請方法について

「育児休業」「産後パパ育休(出生時育児休業)」「パパ・ママ育休プラス」などを取得したい時は、必ず事前申請をしておく必要があります。

赤ちゃんが生まれてから「よし、育休取るか!」と思っても急に取得することはできません。

こちらにまとめましたので、ご参照ください。

育児休業自体の申請

休業開始予定日の1ヶ月前までに会社に申請する。

所定の「育児休業申出書」などを使用し、会社からは「育児休業取扱通知書」を発行してもらいます。

・出生が早まった場合などの理由で取得開始予定日を早めたい場合は、

変更後の休業開始日の1週間前までに申請をすることで希望通りの日から休業することが可能です。

・終了予定日を早めたい場合は、変更後の終了予定日の1ヶ月前までに申請することで繰下げ可能です。

※1歳以降に休業している場合は、2週間前までに申請。

・育児休業を2回に分割して取得すること場合は、原則として2回目の休業開始の1ヶ月前までに申請することで取得可能です。

育児休業の延長申請

延長したい場合は、延長開始日の2週間前までに申請する。

再延長は1歳6ヶ月までと2歳までのそれぞれ2週間前までの申請が必要になります。

申請が遅れた場合も会社と相談することで取得することが可能ですので、直前で取得したい場合は諦めずに会社に相談しましょう。

産後パパ育休(出生時育児休業)の申請

休業開始日の2週間前までに会社に申請する。

出生後8週間の中から4週間分を取得可能ですので、生まれた日から取得したい場合は「出産予定日」を「休業開始日」として申請しましょう。

・予定日より出産が早まった場合は、出生日〜予定日の8週間後までの期間で取得可能。

※出生日の1週間前までに申請することで出生日から取得可能ですが、いつ生まれるか分からないことが多いためあまり現実的ではないかもしれません。

早めて取得したい場合はなるべく早く申請をするようにしましょう。

・予定日より出産が遅くなった場合は、予定日〜出生日の8週間後までの期間で取得可能。

・産後パパ育休は2回に分割して取得したい場合は、その旨を申請時に申し出るようにしましょう。

産後パパ育休に入ってから分割に変更することはできませんので要注意です。

分割取得のまとめ

「育児休業」を分割する際は、それぞれ申請する(1ヶ月前まで)。

「産後パパ育休」を分割する際は、取得時にまとめて申請する(2週間前まで)。

「パパ・ママ育休プラス」の申請

「パパ・ママ育休プラス」の休業開始日の2週間前までに会社に申請する。

前述の通り、育児休業できる日数が2ヶ月に伸びるわけではありませんのでご注意くださいね。

男性の育児休業の取りづらさ

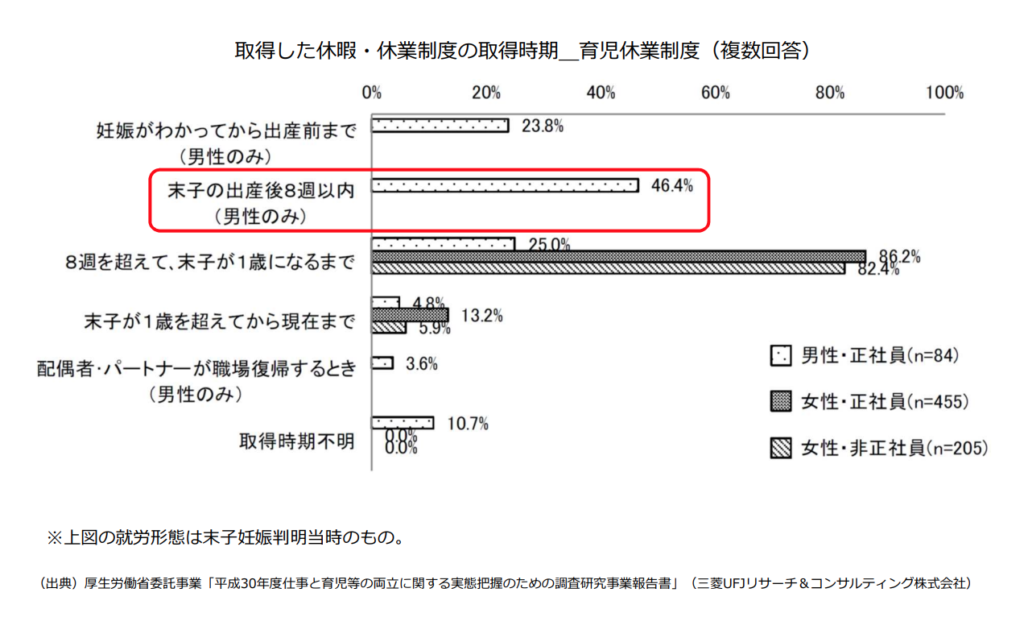

厚生労働省「男性の育児休業取得促進等に 関する参考資料集」によると、

男性が取得した休暇・休業の時期・タイミングについては下記の通りとなっているようです。

「産後、妻が産院にいる間」 「妻が退院するとき」

⇒男性・正社員本人の取得割合及び取得希望割合の合計は、それぞれ67.4%、71.1%

「妻の退院後、数日間」

⇒男性・正社員本人の取得希望割合が28.4%、

「妻が里帰りから戻るとき」

⇒男性・正社員本人の取得希望割合が20.7%、

実際に取得した時期に関しては、

男性・正社員では「末子の出産後8週間以内」が46.4%で最も回答割合が高いとのこと。

育児休業が取得できないことは法律違反

上記のような申請に対して、会社は正当な理由なく取得させないことは「育児・介護休業法 第6条」の違反に抵触します。また、以下のようなことも違反行為となります。

- 育児休業を理由にして不当な扱いをすること

例えば、減給、人事評価を下げる、配置を変更するなどが挙げられます。

もちろん取得可能な派遣・契約社員に対して一方的に雇用契約を打ち切るなども禁止事項です。 - ハラスメント行為をすること

育児休業を取得しようとする従業員に対して、妊娠や育休に関するハラスメント行為を

「マタニティ・ハラスメント」いわゆる「マタハラ」と言われております。

例えば下記のような言葉を受けたことはありませんか?

「出世は難しくなるね」

「この状況で男が育休取るとかありえない」

「うちで育休なんか誰も取ったことないよ」など

このような「マタニティ・ハラスメント」をはじめとして、会社が育休の取得を認めないことは法律違反とされ、厳罰の対象になる可能性があります。

育児休業の概要についてまとめた記事にも記載の通り、日本において男性の育児休業の取得する方は残念ながら少数派です。その背景には勤めている会社の文化や忙しさなどが影響していると考えられています。

厚生労働省「男性の育児休業取得促進等に 関する参考資料集」によると、

育児休業を利用しなかった理由は下記が上位になっていました。

・会社で育児休業制度が整備されていなかったから (23.4%)

・職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だった (21.8%)

・収入を減らしたくなかったから (22.6%)

・残業が多い等、業務が繁忙であったから (13.4%)

・自分にしかできない仕事や担当している仕事があったから (12.5%)

これから少しずつ男性の育児休業の取得率が上昇していくと予想されます。そのためには1人1人が会社とも向き合うことの積み重ねが大事になってきます。

誰でも自由に育児休業を取得することが当たり前の時代になる未来になればいいなと思います。

まとめ

今回の記事では、育児休業を取得する方法やタイミングの考え方などを解説しました。

育児休業を取得することに前向きになりつつも、実際にどのように取得したらよいか分からない、迷っているという方の参考になれば幸いです。

育児休業中の金銭面に関してはこちらの記事にて解説しています。併せて見ていただくとよりイメージが湧きやすくなると思います。