こんにちは。パパ育ラボTa室長です。

「育児休業、結局家でだらだらするだけで何もしてくれんない!!」

そんなツイートを目にすることも珍しくありません。

つい先日もバズっていましたね。

パパのことを吐き出すママアカウントもよく目にします。

確かにせっっかく育児休業を取得したのに何もしていないとなるとママを嫌な気持ちにさせてしまうもの。

“あなたが風邪をひいた際、パートナーが有休を取得して家に来てくれたのに携帯を触っているだけ”

そのような状況をイメージすると、「結局休む口実にしているだけじゃないの?」と、ママが怒りのツイートをするのも頷けるかもしれませんね。

ただ、実際にパパもパパなりに頑張ってみようと思っても、難しかったりママの思うものでなかったりして怒られる。

沐浴の仕方もミルクの飲ませ方もママが授乳してくれている間の過ごし方も教えてもらえないことも多いです。そして段々と家事や育児をするのが億劫になってしまうことも。

これまでのやり方や態度ではいけないことが多いのも確かですね。

というわけで、パパ育ラボではパパの育児休業中の過ごし方について研究しています。

今回の記事では、育児休業中のパパの心構えや育児に対する態度について研究していこうと思います。

【心構え①】ママも育児は未熟であることを心得ておこう

ママは産院での入院中に助産師さんから色々と教えてもらったり練習したりしていることもあって

パパからするとママは赤ちゃんとの関わりが上手でなんでも知っているような気がします。。

ただ、実は教えてもらえることって少ない。

少しだけママの方が先に教えてもらっているというだけなんです。

そのため”ママが上司でパパは部下。パパはママからの指示を待つ”という構図はあまりよい関係とは言えないかもしれません。

よくある悩み

初めて育児を行う場合は、全てのことが初めてで「これでいいのか?」と大変不安になります。

ここで、よくある悩みの一例をご紹介します。

必ずと言っても過言ではないほどにあるあるなので、「なるほどこういう悩みやしんどさがあるのか」と事前に知っておくだけでも心の準備になるかもしれません。

- 赤ちゃんの睡眠に関すること

- 授乳やミルクに関すること

- おむつ替えを含めた排便に関すること

- 夜泣きなど泣き止まないこと

- 発育、発達に関すること

- 育児中のストレスやイライラ感

などなどがあります。

特に、赤ちゃんが泣き止まない!赤ちゃんが全然寝てくれない!ミルクを全然飲んでくれない!

この3つの悩みは本当にしんどいです。

寝不足になりイライラしてしまうことも…。

パパとママで一緒に悩むことが大事

赤ちゃんとどう接してよいか分からない時、ママに考えさせたり決定させたりしていませんか?

ママもパパも未熟であるからこそ、目の前のあなたの赤ちゃんをよく見て、調べて、相談する。

そのような”一緒に悩む“ということが大事になります。

ぜひ、ママ任せではなくパパも調べてみてください。

(パパ育ラボにも様々な記事を載せておりますよー^^)

【心構え②】家事・育児は「手伝う」ではなく「あなたが行う」

基本的な考え方は「家事や育児は誰かだけの仕事ではない」ということです。

パパが育ってきた時代や家庭環境とは別の考え方がスタンダードになろうとしています。

ママの指示を待ったり、ママのしている家事を手伝ったりするのではなく、パパ自身が主体的に掃除も洗濯も料理も行うことが求められています。

「女性が家事や育児をする」という考えが変わってきている

まだまだ根底には「家事や育児は女性の仕事である」という考えを持っている方がいます。日本は「世界一、夫が家事をしない国」と言われているほど。

しかし、そのような考え方も変わってきているようです。

ラボらしく、データをみてみましょう。

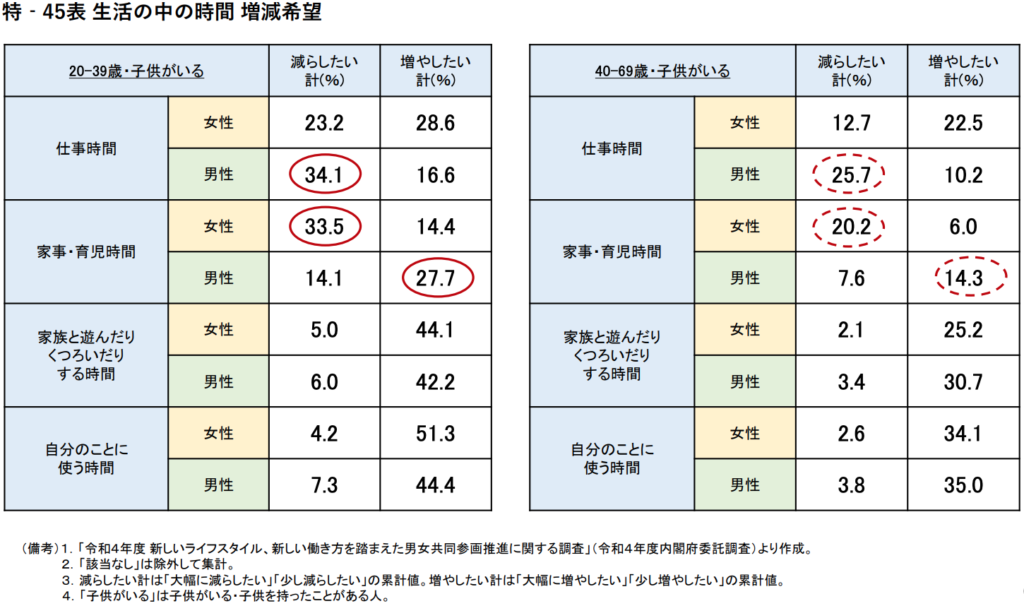

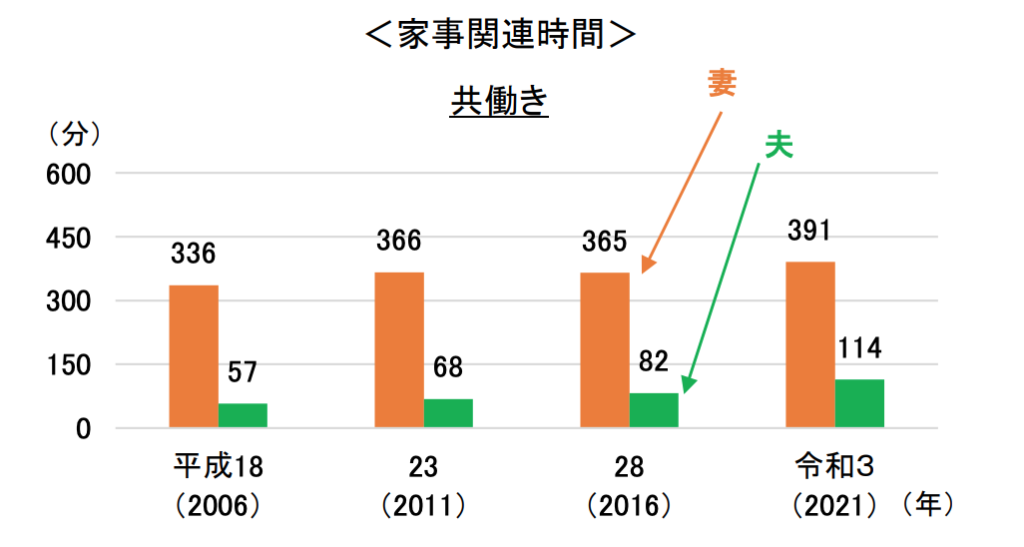

令和5年版 男女共同参画白書によると

子供がいる世帯では、女性は家事・育児時間を減らしたいと思い、男性は、仕事時間を減らし、家事・育児時間を増やしたいと思う傾向にある。若い世代でその傾向が強い

令和5年版 男女共同参画白書

さらに、

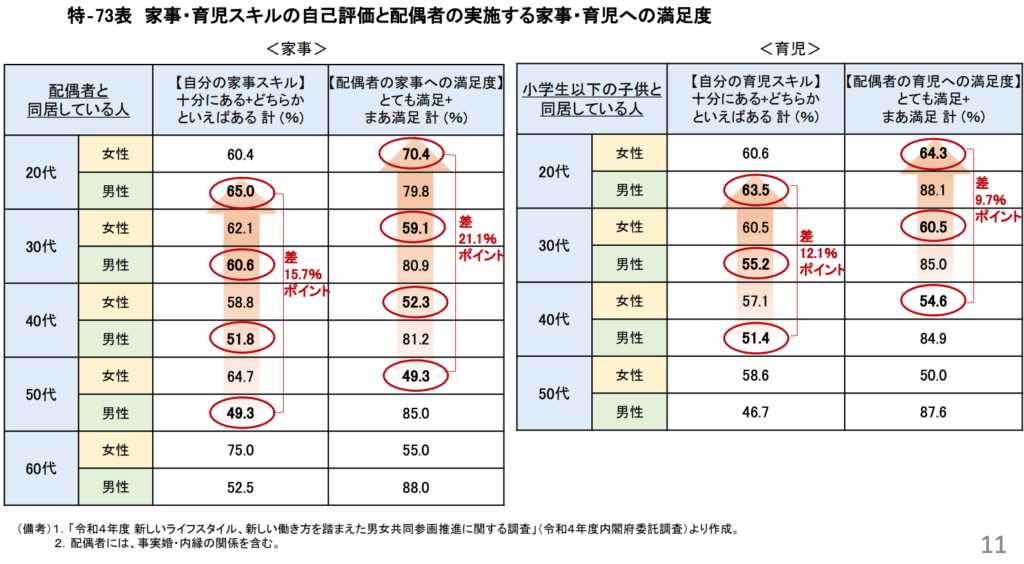

「男女の家事・育児スキルの自己評価及び配偶者の実施する家事・育児への満足度を見ると、特に若い男性ほど自分の家事・育児スキルへの評価が高く、配偶者から見た満足度も高い」

令和5年版 男女共同参画白書

というデータもあります。

これまでの考え方が刷新され、パパとママが力を合わせながら家事や育児に向き合っていくというのが今のスタンダードになりつつあります。

ただ実際にはパパの家事の時間はママのたった1/3程度

それでは現実はどうでしょうか。

令和3年の時点の6歳未満の子を持つパパとママが共働きのデータを見ると、パパの家事関連時間は1日あたり114分。

家事の77.4%をママが担っているようです。

現実的にはまだまだ難しいようですね。。。

ぜひ、パパ育ラボのみんなで日本の男もできることを世界に見せてやりましょう。

タスクを一覧にして優先順位を考えてみよう!

今後もパパが主体的に家事や育児を行いたいもの。

少なくともママの産後の回復期はパパが主体となって家事育児を行いましょうね。(Ta室長とのお約束だよ!)

(※ママの産後の状態に関してはこちらの記事でもまとめています。)

そのためにもし洗濯や料理に自信がないなど、不安な時は必ず家庭の中でどのような家事があるのかリストアップすることをおすすめします。

育児との兼ね合いや得意不得意もあります。全てすることは難しいことも考えられるため、その中での優先順位をママと相談しておくことも大事です。

パパが主体的に家事を行う姿を息子さんに見せることで、息子さん自身が大きくなったころに当然のように家事や育児を行えるようになるかもしれませんね。

【心構え③】子に関わる手続きなどはパパがしよう

子が生まれると、しなければならないことがたくさんあります。

その時期、ママは産院で入院をしていたり産褥期で非常にしんどかったりとなかなか行動することは難しいのです。パパが責任をもって手続きを行えるとママは安心して休むことができます。

手続きはこちらの記事をチェックしてみてください!

[パパが手続きを行うことによるメリット]

上記のような理由に加え、パパが手続きを行うことで様々なメリットがあります。

①ママが安心して心身の回復に集中できる

意外と行政手続きは複雑です、書類も多いなど精神的な負担がつきものです。

②子の情報や必要書類について詳しくなる

子が生まれた時の体重や身長、生まれた時の状態や病気など様々な情報が手続き時に必要になります。手続きを主体的に行うことで自然と子について情報把握ができます。

またそのような情報を扱う書類もたくさん必要になりますので、何をどこにしまっているのかをお互いに把握しておくことで有事の際に安心ですね。

そのほか育児休業中のパパにできること

こちらに記事でも、育児休業中のパパにできることを研究しております。

合わせて読んでいただくとより具体的にすることが見えてくるはず!

まとめ

本日は育児休業中のパパに求められる心構えや態度、考え方について研究しました。

産後はママのケアだけでなく子との信頼関係づくりも大事になる期間です、たくさんスキンシップや排便のお世話をすることなどを通して赤ちゃんはあなたに対して安心していきます。

笑顔ができるようになったころ、パパの顔を見てぱあっと花火のように笑う赤ちゃんは何事にも代え難いご褒美ですよ。

ぜひママと協力しながら、育児の時間を楽しみましょう。